ハウスメーカー …

ハウスメーカー ヘーベルハウスでの家づくりを検討されている方は、その頑強な構造や品質の高さに魅力を感じていることでしょう。

しかし同時に、坪単価や実際の価格、そして建てた人からの評判や口コミについても、深く知りたいと考えているのではないでしょうか。

また、重量鉄骨構造がもたらす優れた耐震性や、特徴的な外壁材であるALCコンクリートの性能、さらには二世帯住宅としての間取りの自由度など、専門的な情報も判断材料として欠かせません。

一方で、任何ハウスメーカーにも言えることですが、メリットだけでなくデメリットや後悔につながる可能性のあるポイントも事前に把握しておくことが、満足のいく家づくりには不可欠です。

この記事では、ハウスメーカー ヘーベルハウスに関するあらゆる情報を網羅し、あなたの疑問や不安を解消するための一助となることを目指します。

価格や性能、評判といった多角的な視点からヘーベルハウスを深掘りし、あなたが後悔のない最適な選択をするための客観的な情報を提供します。

fa-hand-pointer-o

この記事で分かる事、ポイント

- ハウスメーカー ヘーベルハウスのリアルな坪単価と総額

- 実際に建てた人からの良い評判と厳しい口コミ

- 独自の重量鉄骨構造が実現する圧倒的な耐震性の秘密

- ALCコンクリート外壁の優れた性能とメンテナンス

- 都市部で支持される二世帯住宅の多彩な間取りプラン

- 契約前に知るべきデメリットと後悔しないための注意点

- ヘーベルハウスでの家づくりが向いている人の具体的な特徴

ハウスメーカー ヘーベルハウスの価格と評判

fa-ellipsis-v

この章のポイント

- 気になる坪単価と総額の目安

- 建てた人のリアルな評判と口コミ

- 独自の重量鉄骨構造がもたらす高い耐震性

- 特徴的なALCコンクリートの外壁性能

- 都市型住宅で人気の二世帯住宅プラン

気になる坪単価と総額の目安

ハウスメーカー ヘーベルハウスで家を建てる際に、最も気になるのが費用面、特に坪単価と最終的な総額でしょう。

はじめに結論から述べると、ヘーベルハウスの坪単価は一般的に90万円から150万円程度が目安とされています。

これは他の大手ハウスメーカーと比較しても、高価格帯に位置づけられる水準です。

なぜなら、ヘーベルハウスは独自の重量鉄骨構造や、高性能なALCコンクリート「ヘーベルウォール」を標準仕様として採用しており、その分、建材費や建築コストが高くなる傾向にあるからです。

坪単価に含まれるものと含まれないもの

ここで注意したいのは、「坪単価」だけで単純に比較することはできないという点です。

ハウスメーカーが提示する坪単価は、一般的に「本体工事費」を延床面積で割ったものを指します。

しかし、家を建てるためには本体工事費以外にも、様々な別途工事費や諸経費が必要不可欠です。

例えば、以下のような費用は坪単価に含まれていないケースがほとんどです。

- 屋外給排水工事費

- ガス工事費

- 外構工事費(門、フェンス、駐車場など)

- 地盤改良工事費(必要な場合)

- 空調設備工事費

- 照明・カーテン工事費

- 登記費用、火災保険料、ローン手数料などの諸経費

これらの費用は、総建築費の20%から30%を占めることも珍しくありません。

したがって、坪単価90万円で30坪の家を計画した場合、単純計算で2700万円とはならず、総額では3500万円以上になる可能性を考慮しておく必要があります。

商品ラインナップと価格帯

ヘーベルハウスには、それぞれコンセプトの異なる複数の商品ラインナップが存在し、どれを選ぶかによっても価格は変動します。

代表的な商品をいくつか挙げると、都市型住宅に特化した3階建てモデル「FLEX 3」や、大空間を実現する「RATIUS|RD」、子育て世代向けの「onefitto」などがあります。

一般的に、階層が多くなったり、特殊な設計を取り入れたりすると坪単価は上昇する傾向にあります。

私の経験上、正確な費用感を掴むためには、早い段階で複数のモデルを比較検討し、自分の希望する間取りや仕様で見積もりを取得することが極めて重要です。

その際には、必ず総額でいくらかかるのか、どこまでが見積もりに含まれているのかを詳細に確認することが、後の資金計画のズレを防ぐための鍵となります。

最終的に、ハウスメーカー ヘーベルハウスの価格は決して安価ではありませんが、その背景には災害に強く、長く安心して暮らせるという思想が反映された高品質な標準仕様がある、と理解することが大切です。

建てた人のリアルな評判と口コミ

ハウスメーカー ヘーベルハウスの品質や価格について理解を深めたところで、次に気になるのは実際に家を建てたオーナーたちの生の声、つまり評判や口コミではないでしょうか。

ここでは、様々なメディアやアンケートで見られる良い評判と、注意すべき厳しい口コミの両方を客観的に紹介し、その背景を分析していきます。

良い評判・口コミの傾向

ヘーベルハウスのオーナーから寄せられる良い評判として、最も多く聞かれるのはやはりその「安心感」と「堅牢性」に関する声です。

具体的には、以下のような点が評価されています。

- 耐震性への絶対的な信頼:「大地震が来てもこの家なら大丈夫だと思える」「地震の揺れが明らかに少ない」といった、重量鉄骨構造に対する高い評価が目立ちます。

- 外壁の重厚感と性能:ALCコンクリート「ヘーベルウォール」の見た目の重厚感や、高い防火性、遮音性を評価する声も多数あります。「隣家の生活音が全く気にならない」「大雨の音も静か」など、静かな室内環境に満足しているようです。

- 営業担当者の質の高さ:「知識が豊富で提案力が高い」「災害リスクなど専門的な説明が丁寧だった」など、特に初期段階での営業担当者の対応を評価する声が見られます。

- 長期的なサポート体制:60年間の長期点検システムや、専門部署によるアフターサポートが充実している点も、オーナーの安心感につながっています。

これらの評判から、多くのオーナーが高価格である点を理解した上で、それに見合うだけの「安全」と「耐久性」という価値を実感していることが伺えます。

厳しい評判・口コミと注意点

一方で、もちろん厳しい意見やネガティブな口コミも存在します。

これらを事前に把握しておくことは、後悔しない家づくりのために非常に重要です。

価格の高さと追加費用

「最終的な見積もりが想定よりかなり高くなった」「オプションを追加していくと、どんどん高額になる」という価格に関する不満は、最もよく見られる口コミの一つです。

これは、ヘーベルハウスの基本性能が高い分、スタート価格も高いことに起因します。

契約前に、どこまでが標準仕様で、何がオプションになるのかを徹底的に確認する必要があります。

デザインの制約

「どうしても箱型のデザインになりがち」「曲線を使ったような柔らかなデザインは難しい」といった、デザインの自由度に関する指摘もあります。

ヘーベルハウスの構造上、四角いユニットを組み合わせる設計が基本となるため、洋風のかわいらしいデザインや、複雑な屋根形状などを求める方には不向きな場合があります。

冬場の寒さ(底冷え)

意外に思われるかもしれませんが、「冬場、1階の床が冷たい」「底冷えを感じる」という口コミも散見されます。

これは、基礎断熱ではなく床下断熱が標準であることが一因と考えられます。

断熱性能自体は高いものの、床下の換気を行う構造上、冬場の床の冷たさを感じやすいケースがあるようです。

対策として、床暖房の採用や断熱仕様のグレードアップを検討する必要があるかもしれません。

これらの評判を総合すると、ハウスメーカー ヘーベルハウスは、耐震性や耐久性といった基本性能を最優先する人にとっては非常に満足度の高い選択肢となり得ます。

しかし、価格の柔軟性やデザインの多様性を重視する人にとっては、ミスマッチとなる可能性も秘めていると言えるでしょう。

独自の重量鉄骨構造がもたらす高い耐震性

ハウスメーカー ヘーベルハウスが多くの人々から絶大な信頼を寄せられる最大の理由、それは独自の重量鉄骨構造がもたらす圧倒的な耐震性にあります。

地震大国である日本において、住まいの安全性を最優先に考える方にとって、このテーマは避けて通れません。

ここでは、ヘーベルハウスの耐震技術の核心に迫り、なぜ地震に強いのかを具体的に解説します。

「重鉄・システムラーメン構造」とは何か

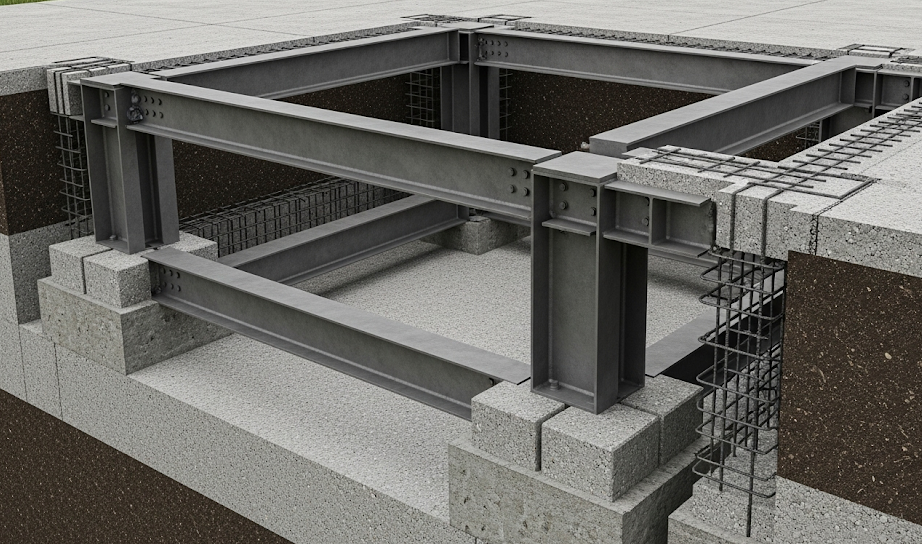

ヘーベルハウスの構造の基本は、「重鉄・システムラーメン構造」です。

これは、高層ビルや超高層ビルにも採用されている先進的な構造形式を、住宅用に応用したものです。

主要な柱と梁には、厚さ6mm以上の重量鉄骨を使用し、それらを強固に剛接合することで、地震の巨大なエネルギーをしなやかに受け流す強靭な骨格を形成します。

木造住宅や軽量鉄骨住宅が「壁」で建物を支える「面」の構造であるのに対し、ラーメン構造は柱と梁で構成される「軸組」で支える「フレーム」の構造である点が大きな違いです。

これにより、筋交いや耐力壁の制約が少なくなり、大開口や広々とした内部空間、将来的な間取りの変更にも柔軟に対応できるというメリットも生まれます。

地震エネルギーを吸収する制振装置「ハイパワードクロス」

さらに、ヘーベルハウスの耐震性を語る上で欠かせないのが、制振装置「ハイパワードクロス」です。

これは、建物の変形を効率的にエネルギー吸収する役割を担うデバイスで、1階部分の柱と梁の間に設置されます。

地震が発生すると、このハイパワードクロスが先行して変形し、内部の鋼材が降伏(塑性変形)することで地震の運動エネルギーを熱エネルギーに変換・吸収します。

この仕組みによって、建物本体の柱や梁へのダメージを最小限に抑え、地震後の繰り返しの揺れ(余震)に対しても、耐震性能を維持し続けることができるのです。

大地震では本震だけでなく、それに続く数多くの余震が建物を疲弊させ、倒壊に至らしめるケースが報告されています。

その点、制振装置によって構造躯体へのダメージを軽減できるヘーベルハウスの思想は、極めて実践的であると言えるでしょう。

実大実験による性能の証明

ヘーベルハウスは、これらの耐震技術の有効性を証明するために、過去に何度も実物大のモデルハウスを使った振動実験を行っています。

阪神・淡路大震災や熊本地震など、過去の大地震の揺れを再現した過酷な実験においても、構造体の損傷や居住空間の安全性が保たれることが実証されています。

こうした目に見える形での性能証明が、多くの顧客に「ヘーベルハウスなら安心」という信頼感を抱かせる大きな要因となっています。

結論として、ハウスメーカー ヘーベルハウスの耐震性は、強靭な重量鉄骨のフレーム構造と、先進の制振デバイスの組み合わせによって実現されています。

それは、ただ倒壊しないというレベルに留まらず、地震後も安心して住み続けられる「レジリエンス(回復力)」を重視した思想に基づいているのです。

特徴的なALCコンクリートの外壁性能

ハウスメーカー ヘーベルハウスの建物を一目で見分けることができるほど象徴的な存在、それが独特の意匠を持つ外壁材、ALCコンクリート「ヘーベルウォール」です。

この外壁は、デザイン性だけでなく、日本の過酷な自然環境から長期間にわたって住まいを守るための、多彩な性能を秘めています。

ここでは、ヘーベルウォールの正体であるALCコンクリートの特性を深掘りし、そのメリットを具体的に解説します。

ALCコンクリートとは?

ALCとは、「Autoclaved Lightweight aerated Concrete(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート)」の略称です。

セメント、珪石、生石灰などを主原料とし、これらを高温高圧の大きな釜(オートクレーブ)で養生して作られます。

この製造過程で、内部に無数の細かい気泡が均一に形成されるのが最大の特徴です。

この気泡のおかげで、コンクリートでありながら水に浮くほどの軽量性を実現し、同時に断熱性や遮音性といった優れた性能を発揮します。

ヘーベルハウスでは、このALCを厚さ75mmのパネルとして外壁に採用しており、これが「ヘーベルウォール」と呼ばれています。

ヘーベルウォールがもたらす4つの主要なメリット

ヘーベルウォールは、住宅の外壁材として非常に優れた特性を持っています。

1. 高い耐久性

ALCコンクリートは、コンクリートの一種であるため、非常に高い耐久性を誇ります。

無機質な原料から作られているため、木質系の外壁材のように腐ったり、シロアリの被害を受けたりする心配がありません。

適切なメンテナンスを行えば、60年以上にわたって建物を守り続けることが可能です。

2. 優れた耐火性

耐火性は、ヘーベルウォールの最も特筆すべき性能の一つです。

主原料が無機質であるため、炎や熱に強く、万が一の火災時にも燃え広がりにくい性質を持っています。

その性能は、国土交通大臣認定の耐火構造部材として認められており、隣家からのもらい火を防ぐだけでなく、室内で発生した火災が外部へ燃え広がるのを抑制する効果も期待できます。

特に住宅が密集する都市部においては、この耐火性は大きな安心材料となるでしょう。

3. 高い遮音性

内部に多数の気泡を含む多孔質な構造は、音を吸収・減衰させる効果ももたらします。

これにより、外部の騒音(車の音や近隣の生活音など)が室内に伝わるのを効果的に防ぎます。

逆に、室内の音(子供の声や楽器の音など)が外部に漏れるのも軽減するため、プライバシーを守り、静かで快適な居住空間を実現します。

4. 夏涼しく冬暖かい断熱性

細かい気泡に含まれる空気の層が、熱の伝わりを抑制する断熱材のような役割を果たします。

これにより、夏場の厳しい日差しによる室温の上昇を抑え、冬場は室内の暖かさが外へ逃げるのを防ぎます。

冷暖房の効率を高め、年間の光熱費削減にも貢献する、省エネ性能の高い外壁材であると言えます。

これらの優れた性能を持つヘーベルウォールは、ハウスメーカー ヘーベルハウスの提供する「ロングライフ住宅」というコンセプトを根底から支える、極めて重要な要素なのです。

都市型住宅で人気の二世帯住宅プラン

ハウスメーカー ヘーベルハウスは、その堅牢な構造と設計の柔軟性から、特に都市部における二世帯住宅の建築で高い評価を得ています。

限られた敷地を有効活用し、二つの世帯が快適に、そして気兼ねなく暮らすための工夫が随所に凝らされています。

ここでは、なぜヘーベルハウスが二世帯住宅で人気なのか、その理由と具体的なプランニングのポイントについて解説します。

重量鉄骨構造がもたらす間取りの自由度

二世帯住宅で成功の鍵を握るのは、何と言っても「間取り」です。

親世帯と子世帯、それぞれのライフスタイルやプライバシーを尊重しつつ、必要な部分では協力し合えるような、絶妙な距離感を設計で実現する必要があります。

この点で、ヘーベルハウスの「重鉄・システムラーメン構造」が大きな強みを発揮します。

前述の通り、この構造は柱と梁で建物を支えるため、内部に大きな耐力壁や筋交いを必要としません。

これにより、以下のような二世帯住宅特有のニーズに柔軟に応えることが可能です。

- 広々としたLDKの実現:世帯が集まるリビング・ダイニングを、壁に遮られることのない開放的な大空間にすることができます。

- フロアごとの世帯分離:1階を親世帯、2階を子世帯といった形で、フロアごとに生活空間を完全に分離するプランも容易です。

- 将来的な間取り変更:子供の成長や独立など、ライフステージの変化に合わせて、将来的に間取りを変更するリフォームにも対応しやすいというメリットがあります。

多様な同居スタイルに対応するプラン

ヘーベルハウスでは、長年の二世帯住宅建築の実績から、様々な同居スタイルに対応する多彩なプランを提案しています。

例えば、玄関は共有しつつ、キッチンや浴室などの水回りはそれぞれに設ける「一部共有型」。

玄関から完全に分離し、内部の行き来もできないようにする「完全分離型」。

あるいは、生活の基本は共有しつつ、プライベートな個室を確保する「完全同居型」など、家族の希望に応じて最適な形を選ぶことができます。

特に人気が高いのは、上下階で世帯を分けるプランです。

ヘーベルハウスのALCコンクリート床「ヘーベル床」は、一般的な住宅に比べて高い遮音性能を持つため、2階の子世帯の足音や生活音が1階の親世帯に響きにくいという大きなメリットがあります。

この「音」の問題は、上下分離型の二世帯住宅で最もトラブルになりやすいポイントの一つであり、それを構造的に解決できる点はヘーベルハウスの大きなアドバンテージです。

3階建て「FLEX 3」による敷地の有効活用

地価の高い都市部では、限られた敷地面積で二世帯分の居住スペースを確保するために、3階建て住宅が有効な選択肢となります。

ヘーベルハウスの3階建て専用モデル「FLEX 3(フレックス・スリー)」は、まさに都市型二世帯住宅のニーズに応えるために開発されました。

例えば、1階をビルトインガレージと親世帯の居住スペース、2階を共有のリビング、3階を子世帯のプライベートフロアといった、縦の空間を最大限に活用したプランニングが可能です。

このように、ハウスメーカー ヘーベルハウスは、その構造的な強みと豊富なノウハウを活かし、現代の多様な家族の形に寄り添う二世帯住宅を提供することで、多くの支持を集めているのです。

ハウスメーカー ヘーベルハウスで後悔しないためのポイント

fa-ellipsis-v

この章のポイント

- 知っておくべきデメリットと注意点

- デザインの自由度と間取りの制約

- 60年点検システムとメンテナンス費用

- 他社と比較してわかるヘーベルハウスの特徴

- 総括:ハウスメーカー ヘーベルハウスがおすすめな人

知っておくべきデメリットと注意点

ハウスメーカー ヘーベルハウスの持つ多くの魅力について解説してきましたが、どのような製品やサービスにも必ず裏面、つまりデメリットや注意すべき点が存在します。

これらを事前に正しく理解し、納得した上で契約に進むことが、後悔のない家づくりを実現するための絶対条件です。

ここでは、ヘーベルハウスを検討する際に、特に知っておくべきデメリットを3つの側面に分けて正直に解説します。

1. 費用面でのデメリット

これは最も大きなデメリットと言えるかもしれません。

結論として、ヘーベルハウスは他の大手ハウスメーカーと比較しても、建築費用が高額になる傾向が強いです。

その理由は、これまで述べてきたように、重量鉄骨構造やALCコンクリート外壁といった高性能な部材を標準仕様としているためです。

坪単価が90万円以上になることが多く、建物本体価格だけで3000万円を超えるケースも珍しくありません。

さらに、基礎工事も頑丈な構造を支えるために堅固なものが要求されるため、地盤の状態によっては地盤改良に多額の追加費用がかかる可能性があります。

「最高の安全性能を手に入れるための対価」と割り切れるかどうかが、ヘーベルハウスを選ぶ上での最初の関門となるでしょう。

2. 設計・デザイン面でのデメリット

ヘーベルハウスの住宅は、その構造的な特性から、デザインにある程度の制約が生じます。

ラーメン構造を基本とするため、建物全体のフォルムは必然的にスクエア、つまり「箱型」が中心となります。

南欧風の瓦屋根や、曲線を描くような有機的なデザイン、あるいは複雑な形状の屋根などを実現するのは困難です。

外壁もヘーベルウォールが基本となるため、タイルやレンガ、塗り壁など、他の素材感を求める方には物足りなさを感じるかもしれません。

もちろん、外壁の塗装色や目地のデザイン、窓の配置などで個性を出すことは可能ですが、デザインの自由度という点では、木造軸組工法などのハウスメーカーに軍配が上がります。

3. 居住性・快適性における注意点

これは意外に思われるかもしれませんが、一部のオーナーから「冬場の床が冷たい」という声が上がることがあります。

ヘーベルハウスの基礎は、床下空間の換気を重視する「布基礎」が標準です。

床下断熱はしっかり施されていますが、外気が直接床下に入ってくるため、特に1階の床面が底冷えするように感じられるケースがあるのです。

もちろん、これは断熱仕様のグレードを上げたり、全館空調や床暖房システムを導入したりすることで解消できますが、その分コストアップにつながります。

寒冷地で建築を考えている方や、冷え性の方は、契約前に床の断熱仕様や暖房計画について、営業担当者や設計士と入念に打ち合わせを行うことが重要です。

これらのデメリットは、ヘーベルハウスの家づくりにおける「トレードオフ」の関係にあると言えます。

最高の耐震性や耐久性を追求した結果、価格が高くなり、デザインに一定の制約が生まれるのです。

この特性を深く理解し、自身の価値観と照らし合わせることが、ハウスメーカー ヘーベルハウスを選ぶ上で最も大切なプロセスとなります。

デザインの自由度と間取りの制約

ハウスメーカー ヘーベルハウスを検討する上で、「デザインが画一的になりがち」「間取りに制約があるのではないか」といった懸念を抱く方は少なくありません。

確かに、前述の通りヘーベルハウスの住宅は構造上、必然的に直線的でモダンな、いわゆる「キューブ型」のデザインが基本となります。

しかし、「制約がある」ことと「自由度がない」ことは同義ではありません。

ここでは、ヘーベルハウスにおけるデザインと間取りのリアルな実情について、制約と自由度の両面から深掘りしていきます。

デザインにおける「制約」の正体

ヘーベルハウスのデザインにおける制約は、主に以下の2点に集約されます。

- 外観フォルムの制約:重量鉄骨ラーメン構造という特性上、建物の基本形状は四角の組み合わせになります。したがって、丸みを帯びた壁や、急勾配の三角屋根といった、伝統的な洋風住宅に見られるようなデザインは実現できません。

- 外壁材の制約:外壁はALCコンクリート「ヘーベルウォール」が標準であり、基本的にはこの中からデザインや塗装を選ぶことになります。サイディングやタイルなど、他の外壁材を全面的に使用することは一般的ではありません。

これらの制約から、「ヘーベルハウスの家はどれも同じように見える」と感じる人がいるのも事実です。

しかし、見方を変えれば、これは「都市の景観に調和する、洗練されたモダンデザイン」という、一貫したデザインフィロソフィーの表れとも言えます。

制約の中で生まれる「デザインの自由度」

一方で、この制約の中で最大限の個性を引き出すための工夫も数多く用意されています。

外観においては、ヘーベルウォールのパネル自体に、彫りの深いものからフラットなものまで、多彩なデザインパターンがあります。

これらを組み合わせたり、塗装色を部分的に変えたり、バルコニーや軒の出し方を工夫したりすることで、表情豊かなファサードを創り出すことが可能です。

また、窓の大きさや形状、配置の自由度は非常に高く、大きなFIX窓やスリット窓をリズミカルに配置することで、モダンで印象的な外観を演出できます。

間取りにおける「圧倒的な自由度」

デザインに一定の制約がある一方で、こと「間取り」に関しては、ヘーベルハウスは他の工法を凌駕するほどの高い自由度を誇ります。

この自由度の源泉こそが、繰り返し述べている「重鉄・システムラーメン構造」です。

柱と梁で空間を構成するため、室内に耐力壁がほとんど必要ありません。

これにより、以下のような大胆な空間設計が可能になります。

- 大空間リビング:壁や柱に遮られることのない、30畳以上の一体的なLDKを設けることができます。

- ビルトインガレージ:建物の1階部分に大きな開口部を設け、車を2台以上駐車できる広々としたガレージを組み込むことが可能です。

- 「そらのま」の設置:屋上や2階部分に、壁で囲われたプライベートな屋外空間「そらのま」を設けるなど、内と外を繋ぐプランニングも得意です。

- 将来の可変性:ライフスタイルの変化に応じて、将来的に壁を取り払って部屋を一つにしたり、逆に壁を新設して部屋を分割したりといったリフォームが容易に行えます。

結論として、ハウスメーカー ヘーベルハウスは、「外観デザインの統一性」と「内部空間の自由度」という二つの側面を併せ持っています。

もしあなたが、流行に左右されない普遍的なモダンデザインを好み、かつ、家族のライフスタイルに合わせた唯一無二の内部空間を追求したいのであれば、ヘーベルハウスの設計思想は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

60年点検システムとメンテナンス費用

家は建てて終わりではなく、むしろ建ててからが本当のスタートです。

長期間にわたって快適かつ安全に住み続けるためには、定期的な点検と適切なメンテナンスが欠かせません。

ハウスメーカー ヘーベルハウスは、「ロングライフ住宅」を標榜しており、その思想を具現化するのが手厚いアフターサポート体制、特に「60年点検システム」です。

ここでは、この長期サポートの具体的な内容と、避けては通れないメンテナンス費用について詳しく解説します。

安心を支える「60年点検システム」

ヘーベルハウスでは、引き渡し後の60年間にわたり、定期的に専門スタッフが住まいを訪問し、点検を実施するプログラムを用意しています。

この点検は、最初の2年間で3回、その後は5年ごとに実施され、60年目まで継続されます。

点検項目は、構造躯体や防水、外壁といった建物の基本性能に関わる重要な部分から、建具の不具合や設備の調子といった日常的な部分まで多岐にわたります。

このシステムの最大のメリットは、不具合の早期発見・早期対応が可能になる点です。

家の劣化は、軽微なうちに対処すれば少ない費用と手間で済みますが、放置すると大規模な修繕が必要となり、結果的に大きな出費につながることが少なくありません。

定期的にプロの目でチェックしてもらうことで、そうしたリスクを未然に防ぎ、建物の資産価値を長期にわたって維持することができるのです。

気になるメンテナンス費用の目安

手厚い点検システムは心強い一方で、それに伴うメンテナンス費用がどれくらいかかるのかは、非常に気になるところです。

ヘーベルハウスで必要となる主要なメンテナンスは、主に「防水」と「外壁塗装」です。

防水メンテナンス

ヘーベルハウスの屋根は、陸屋根(フラットルーフ)が基本です。

陸屋根は、雨漏りを防ぐためにシート防水や塗膜防水が施されており、これらはおおよそ30年目に一度、大規模なメンテナンス(防水のやり直し)が必要となります。

費用は規模や仕様によりますが、一般的に100万円から200万円程度を見込んでおくと良いでしょう。

外壁塗装

ALCコンクリート「ヘーベルウォール」自体は非常に高い耐久性を持ちますが、表面を保護している塗装は、紫外線や雨風によって経年劣化します。

ヘーベルハウスでは、30年耐久の塗料を標準的に採用しており、こちらも30年目を目安に再塗装が推奨されています。

また、パネルの継ぎ目である「目地」に使われているシーリング材も、同時に交換することになります。

この外壁と目地のメンテナンス費用も、家の大きさによりますが、200万円から300万円程度が一般的な相場です。

つまり、築30年目の段階で、防水と外壁を合わせて300万円から500万円程度の大規模なメンテナンス費用が発生する可能性が高い、と認識しておくことが重要です。

これは決して安い金額ではありませんが、このメンテナンスを適切に行うことで、さらに30年、つまり60年先まで安心して住み続けられる性能を維持できる、と考えることができます。

ハウスメーカー ヘーベルハウスを選ぶということは、この長期的な視点に立ったメンテナンス計画と、そのための費用計画もセットで考える必要がある、ということです。

他社と比較してわかるヘーベルハウスの特徴

ハウスメーカー選びは、一つの会社だけを見ていても、その本当の特徴や立ち位置はなかなか見えてきません。

複数の競合他社と比較することで、初めてその会社の強みや弱み、独自性が浮き彫りになります。

ここでは、ハウスメーカー ヘーベルハウスを、他の代表的な大手ハウスメーカーと比較し、その特徴を客観的に明らかにしていきます。

比較対象として、同じ鉄骨系ハウスメーカーの代表格である「積水ハウス」「ダイワハウス」と、木造住宅の雄である「積水化学工業(セキスイハイム)」を例に挙げてみましょう。

構造の比較:重量鉄骨 vs 軽量鉄骨 vs ユニット工法

最も根本的な違いは、建物の骨格となる「構造」にあります。

| ハウスメーカー | 主要構造 | 特徴 |

|---|---|---|

| ヘーベルハウス | 重量鉄骨ラーメン構造 | 高層ビルと同じ構造。圧倒的な耐震性と大空間・大開口が可能。ただしコストは高い。 |

| 積水ハウス/ダイワハウス | 軽量鉄骨軸組構造 | 重量鉄骨よりしなやかな鉄骨を使用。設計自由度とコストのバランスが良い。 |

| 積水化学工業(セキスイハイム) | 鉄骨ユニット工法 | 工場で生産したユニットを現場で組み立てる。品質が安定し工期が短いが、間取りの制約は大きい。 |

この表からわかるように、ヘーベルハウスは「耐震性」と「空間の自由度」を極限まで追求した構造であると言えます。

とにかく災害に強い家、開放的なリビングを持つ家を建てたいというニーズには最も適しています。

一方で、積水ハウスやダイワハウスは、より多様なデザインや敷地対応力に優れ、セキスイハイムは工業化製品としての品質安定性が最大の武器です。

外壁材の比較:ALC vs オリジナル外壁

外壁材も、各社の思想が色濃く反映される部分です。

- ヘーベルハウス:ALCコンクリート「ヘーベルウォール」が基本。耐火性、耐久性、遮音性に優れるが、デザインは画一的になりがち。

- 積水ハウス:「ダインコンクリート」「シェルテックウォール」など、デザイン性と耐久性を両立させた独自のコンクリート系外壁を複数展開。デザインのバリエーションが豊富。

- ダイワハウス:独自の高耐久外壁「xevoΣ(ジーヴォシグマ)」など、防水・耐候性に優れた外壁材を開発。

- 積水化学工業(セキスイハイム):磁器タイル外壁が有名。塗装の必要がなく、メンテナンスコストを大幅に削減できる点が大きな魅力。

ヘーベルハウスの外壁は「性能特化型」であるのに対し、他社はデザインの多様性やメンテナンスフリーといった付加価値で差別化を図っていることがわかります。

価格帯とターゲット層の比較

価格帯については、いずれも大手ハウスメーカーであり高価格帯に属しますが、その中でも序列があります。

一般的に、坪単価で見た場合の価格帯は以下のようになると言われています。

(高)積水ハウス ≧ ヘーベルハウス > ダイワハウス > 積水化学工業(セキスイハイム)(安)

もちろん、これはあくまで目安であり、仕様やプランによって大きく変動します。

この比較から、ハウスメーカー ヘーベルハウスは「最高の基本性能(耐震・耐火・耐久)を求める層」をメインターゲットに据えていることが明確になります。

デザインのトレンドを追い求めたり、初期費用を少しでも抑えたりするよりも、100年先まで安心して住み継げる資産としての「家」を求める人にとって、その価値が最も響くハウスメーカーであると言えるでしょう。

総括:ハウスメーカー ヘーベルハウスがおすすめな人

これまで、ハウスメーカー ヘーベルハウスの価格、評判、性能、そしてデメリットに至るまで、様々な角度から詳細に分析してきました。

多くの情報を踏まえた上で、最後にこの記事の結論として、「どのような人にハウスメーカー ヘーベルハウスはおすすめできるのか」を具体的にまとめていきます。

もし、あなたが以下の項目に複数当てはまるのであれば、ヘーベルハウスは非常に満足度の高い選択となる可能性が高いでしょう。

1. 何よりも「災害への強さ」を最優先する人

これが最も重要なポイントです。

地震、火災、台風といった、日本の住まいを取り巻く様々な災害リスクに対して、現時点で最高レベルの備えをしたいと考える人にとって、ヘーベルハウスは右に出るものがいないほどの選択肢です。

重量鉄骨構造の圧倒的な耐震性と、ALCコンクリート外壁の優れた耐火性は、家族の生命と財産を守るという、家の最も根源的な役割を高いレベルで満たしてくれます。

「安心をお金で買う」という考え方に共感できる方には、まさに最適です。

2. 都市部の限られた土地で家づくりを考えている人

ヘーベルハウスは「都市型住宅」の先駆者とも言える存在です。

ラーメン構造を活かした3階建て以上の多層階住宅や、隣家との距離が近い防火地域での建築、あるいは二世帯住宅など、都市特有の厳しい条件下でこそ、その真価を発揮します。

限られた敷地を最大限に活用し、安全で快適な居住空間を確保したいというニーズに、的確に応えることができます。

3. 長期的な視点で住まいの価値を考える人

初期費用は高額ですが、ヘーベルハウスは60年以上の耐久性を目指す「ロングライフ住宅」です。

適切なメンテナンスを行えば、子や孫の代まで住み継ぐことができる資産価値の高い住まいを築くことができます。

目先のコストパフォーマンスだけでなく、長期的な耐久性やメンテナンス計画、そして将来にわたる資産価値まで含めて、トータルで家づくりを捉えることができる人に向いています。

4. 開放的な大空間や自由な間取りを望む人

外観デザインには一定の制約がある一方で、内部空間の自由度は非常に高いのがヘーベルハウスの特徴です。

壁のない広々としたリビングや、大きな窓から光が差し込む明るい空間、趣味を楽しむためのビルトインガレージなど、ライフスタイルに合わせたこだわりの間取りを実現したい人には、この上ないプラットフォームとなるでしょう。

逆に、初期費用を抑えたい方、デザインの多様性を最優先する方、木の温もりを重視する方などは、他のハウスメーカーを検討する方が、より満足のいく結果を得られるかもしれません。

この記事が、あなたがハウスメーカー ヘーベルハウスという選択肢を深く理解し、ご自身にとって最適な決断を下すための一助となれば幸いです。

fa-file-powerpoint-o

この記事のまとめ

- ハウスメーカー ヘーベルハウスは災害に強い家づくりが特徴

- 坪単価は90万円から150万円程度で高価格帯に位置する

- 総額は坪単価だけでなく別途工事費や諸経費も考慮する必要がある

- 良い評判は耐震性や遮音性など基本性能の高さに集中している

- 厳しい評判は価格の高さやデザインの制約に関するものが多い

- 独自の重量鉄骨ラーメン構造が圧倒的な耐震性を実現する

- 制振装置ハイパワードクロスが地震の揺れを吸収し建物を守る

- 外壁のALCコンクリートは耐火性・耐久性・遮音性に優れる

- 都市部の二世帯住宅では空間の自由度が高いプランが人気

- デメリットは高価格・箱型デザインへの制約・冬場の床の冷たさ

- 間取りの自由度は非常に高く大空間や将来の変更も容易

- 60年点検システムで長期的な安心をサポートする体制がある

- 築30年頃に防水と外壁で大規模なメンテナンス費用が必要

- 他社比較では基本性能特化型のハウスメーカーと位置づけられる

- 災害への強さを最優先し長期的な価値を重視する人におすすめ